첫 숙소는 마을과도 조금 떨어진 곳에 있어 주변에 정말 아무것도 없는 초원이었다. 7시 반에 캠프 식당에서 아침을 먹기로 했는데, 난 주변을 산책하고 싶은 마음에 조금 일찍 일어났다(지금 생각해 보면 셀프로 만든 살인적 스케줄). 해가 떠오르기 시작한 캠프를 보며 새벽에 별을 본 일이 꿈처럼 느껴졌다. 해가 뜨고 지는 것을 보길 좋아하는데, 아무것도 시야를 막지 않는 드넓은 초원 위로 떠오르고 있는 해를 보게 된 일은 참 행운이었다고 생각한다.

사실 몽골은 길도 없고 길은 커녕 주변에 사람도 없고 볼 것도 없고 아무것도 없기 때문에, 산책을 하고 싶어도 할 데가 없는 경우가 많다. 대부분 캠프 안을 산책할 수 있는 정도였다. 그래도 캠프가 넓기도 하고 어디나 풍경이 예뻐서 그 자체로 아주 황홀했다.

아침에는 울타리 바로 밖에 출근하는 양 떼들을 보기도 하고 아직은 익숙하지 않은 게르와 초원의 풍경을 보면서 시간을 보냈다. 양 떼를 이렇게 가까이서 보는 것도 처음이었고 드넓은 초원 속에 들어와 있는 느낌도 너무 좋았다. 대신 몽골은 마당이 정원 같은 개념이 아니기 때문에 풀을 짧게 깎아 관리하지 않는다. 자연 그대로 두기 때문에 야생화가 피어 있기도 하고 자연스러운 아름다움이 있지만, 아침 이슬이 맺힌 긴 풀을 헤치고 걸어 다니려면 바짓단이 많이 젖는다. 끌리지 않는 긴 바지나 조거팬츠를 입고 산책하는 게 좋을 것 같다. 나는 조금 긴 바지를 입고 다니다가 밑단에 흙물이 들어서 나중에 따로 손빨래를 해야 했다.

조금 후 일어난 친구들과 씻고 나서 아침을 먹기 전 캠프 반대쪽을 둘러보는데, 귀여운 손님이 찾아왔다. 캠프에서 키우는 개인 것 같은데(강아지라고 귀엽게 부르기엔 너무 컸다), 덩치는 산만하고 시커먼데 표정도 순하고 사람을 잘 따르는 것 같았다. 우리를 안내해주듯 곁에 오더니 우리가 더 이상 받아주지 않을 때까지 애교를 부리다 갔다.

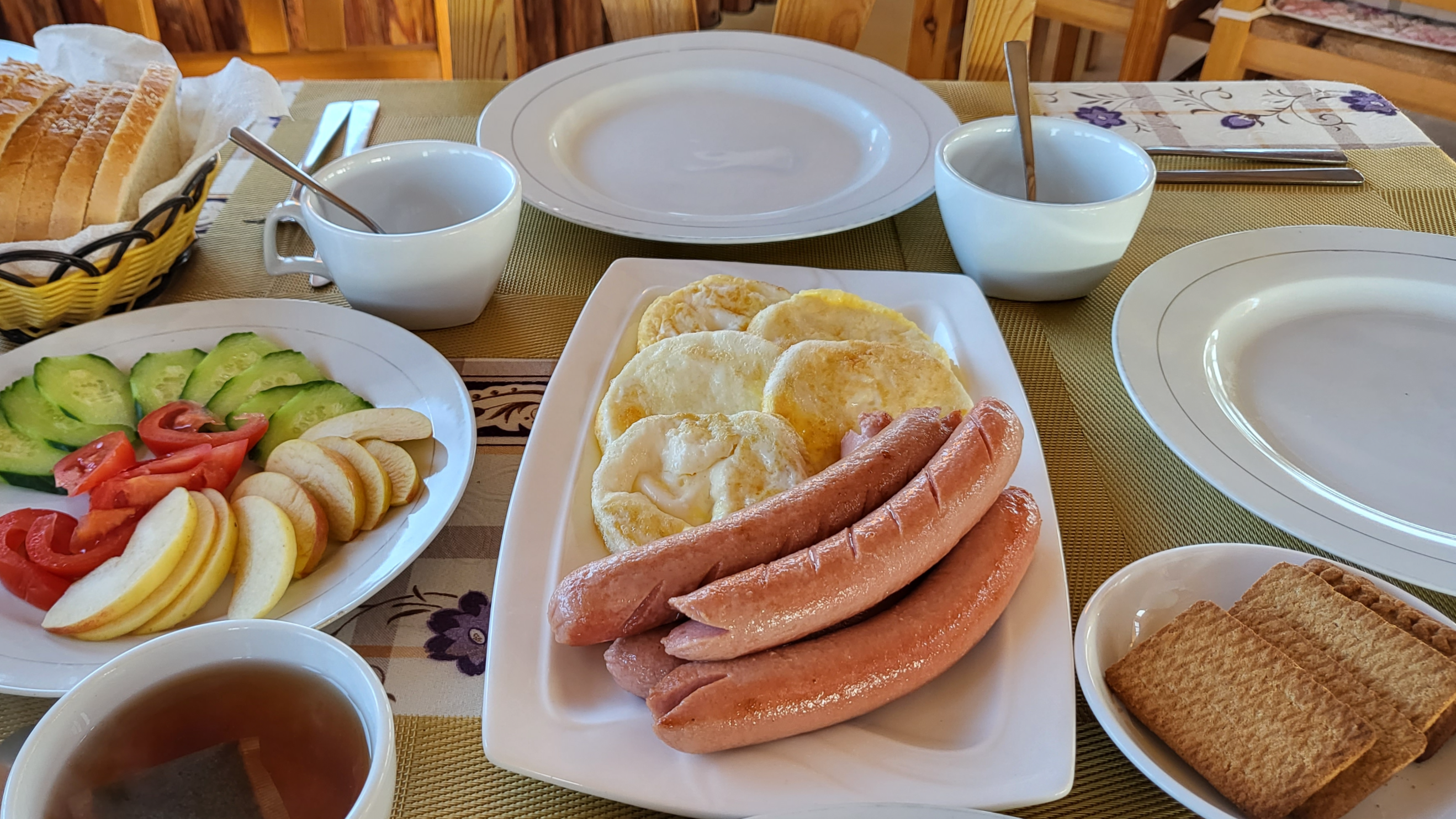

캠프의 아침은 간단했다. 따뜻한 차가 나오고, 버터와 비슷한 크림이랑 오이, 토마토, 사과를 저민 것과 식사 빵, 잼, 계란 후라이와 소시지. 사실 몽골에서 기대했던 식사 조합은 아니었는데 익숙한 음식이라 마음 편히 먹었다. 직접 만든 듯한 잼은 많이 달지 않고 신선해서 좋았고 빵도 담백하고 맛있었다. 소시지는 분홍 소시지 같은 맛이었다.

무엇보다 따뜻한 차를 주는 게 좋았다. 이날 밤은 날이 상대적으로 따뜻해서 게르 안에 난로를 피우지 않고 침낭만으로 충분할 거라고 생각했는데, 몽골 새벽의 기온은 무시할 수 없는 것이었다. 새벽에 한 번 추워서 깰 정도라 자고 일어나니 목이 까끌거렸기 때문이다. 음식은 TPO가 중요하다고 즐겨보던 프로에서 김준현 님이 말씀하셨지. 쌀쌀한 아침에 마시는 차 한 잔이 온몸에 온기를 불어넣었다.

아침을 배불리 먹고 나선 짐을 실은 뒤 오늘의 목적지인 홉스골을 향해 길을 나섰다. 첫 숙소에서 홉스골 캠프까지는 300km 이상을 이동해야 했다. 긴 거리를 이동해야 하고 비포장 도로도 있다고 하니 거친 승차감의 푸르공이 걱정되어서 챙겨 간 멀미약을 한 알 먹었다. 어젯밤에 잠도 몇 시간 못 잤는데 멀미약까지 챙겨 먹었더니 난 또다시 차에 오르자마자 깊은 잠에 빠져 들었다.

놀랍게도 3시간을 내리 자고 눈을 떴을 땐 기사님이 잠시 쉬어가자고 멈춰 섰을 때였다. 해는 이미 중천이었고 바깥 풍경은 출발했을 때와 사뭇 달라져 있었다. 눈앞에는 말들이 풀을 뜯고 물을 마시고 있었고 풀이 고르게 난 첫날의 초원과는 달리 작은 나무들이 나타났다. 호수와 가까워지니 나무가 좀 더 자라나 보다.

풍경도 예쁘고 날씨도 좋아서 창 밖을 보고 있다 보면 카메라를 꺼낼 수밖에 없었는데, 생각해 보면 기사님과 가이드님이 보시기엔 내가 되게 웃겼을 것 같다. 세상모르고 한참 자다가 눈 뜨고 일어나면 물 한 모금 마시고 바깥을 지켜본 뒤 기계적으로 카메라를 꺼내드는 사람. 그러다가 다시 돌아보면 또 눈을 감고 있는 일의 반복이었으니까. 어쨌든 몽골은 잠결에 봐도 감탄하며 카메라를 꺼낼 만큼 엄청난 풍경이 있는 곳이었다.

몇 시간을 달렸을까. 북부의 큰 도시인 무릉에 다다랐을 때는 오후 2시가 다 된 시간이었다. 슬슬 배가 고파와서 시내에서 점심을 먹고 장을 보기로 했다. 한참 자고 일어났는데도 배가 고파지다니 우습다. 진정 사육당하는 기분이었다. 어쨌든 식당에 도착했다고 하니 밥을 먹어야지. 우린 가이드님께 어제 못 먹어 본 몽골 현지식을 다양하게 먹어보고 싶다고 했고, 추천해 주신 고야시(몽골식 굴라쉬)와 몽골식 만둣국, 그리고 반가워서 골라 본 후라이드 치킨을 시켰다. 만둣국은 역시 양고기 베이스였는데 누린내도 크게 나지 않고 소고기 뭇국 같은 국물 맛이라 좋았다.

해가 내리쬐는 길을 몇 시간씩 차에 실려오고 나니 따뜻한 차보다는 시원한 음료수를 마시고 싶어서 콜라를 주문해서 마셨다. 그런데 메뉴판을 번역 앱으로 보다가 좀 이상한 메뉴가 있는 것이다. 분명 "욕망"이라는 단어를 보았는데, 그게 왜 음료 부분에 있지?

가이드님께 설명을 들어보니 콜라 500ml짜리는 혼자 많이 먹으려고 하니 욕망의 음료, 1.5L 페트병은 다 같이 나눠먹을 양이니 모두의 음료라고 부른다고 한다. 나중에 들어보니 가이드님의 이름도 평화로운 작은 촛불이라는 인디언 이름 같은 의미였는데 몽골 사람들은 꽤나 낭만적이라는 생각이 들었다.

하여튼 욕심쟁이인 우리들은 욕망의 음료 하나씩을 시켜 맛있게 먹었다. 시원하고 단 것이 들어오니 살 것 같았다. 몽골에도 시원한 콜라는 있어서 다행이다.

'지구인 > 몽골몽골, 우리의 여름' 카테고리의 다른 글

| 2-3. 우리의 밤과 바다(홉스골 여행자 캠프 후기) (0) | 2023.08.27 |

|---|---|

| 2-2. 오늘은 쇼핑하는 날(몽골 기념품 구매 팁) (0) | 2023.08.26 |

| 1-5. 게르에서의 첫날밤(SONY RX100 M6로 별 사진 찍기) (0) | 2023.08.24 |

| 1-4. 캠프 입성, 그리고 날씨 요정의 트레킹 (0) | 2023.08.23 |

| 1-3. 몽골 마트에서 장보기(+첫 현지식 경험) (0) | 2023.08.22 |